| 8月のお送りする有機栽培米は次の生産者です。 有機白米・コシヒカリは永塚文男さん(茨城県古河市) 有機玄米・ 〃 平田敬義さん(茨城県稲敷市) 次回は9月6日(土)配送予定です。 御都合の悪い方ご連絡くだされば対応いたします。 |

食料・農業・農村白書を読み解く

本年5月、令和6年度の食料・農業・農村白書が農水省から発表されました。周知のように、白書は政府の方向性について、その現状分析と将来の展望をまとめた実情報告書です。400ページを超し、豊富なデータによる分析は日本農業を理解するうえでとても貴重な文献です。斜め読みであることを恐れずに、目に留まったところを書いてみます。

<特集3 スマート農業技術の活用と今後の展望 p24~>

10ページ余にわたっており、かなり力点が置かれていることが窺えます。ロボット・AI・IoTなどの情報通信技術をスマート農業技術による生産性向上が強調されています。人手不足による人間労働の代替として位置づけられており、労働生産性が強調され土地生産性についてはあまり触れられていません。また、開発されている機械類は大型化しており、大規模農家でないと対応が困難といえます。昨年度の研究所の公開シンポジウムで、農業の持続化には、担い手は今後とも小農(家族農業)が主体となるべき、を学びました。スマート農業技術は家族農業にマッチしたものとは思えません。

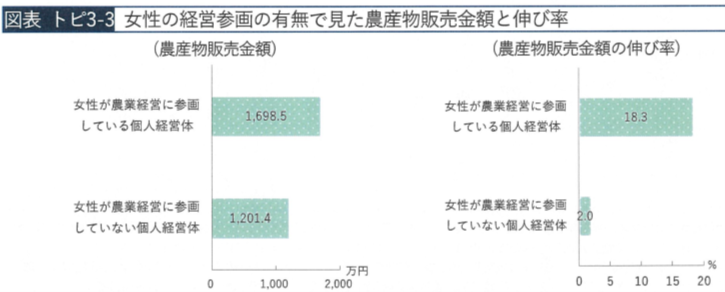

<トピックス3 女性活躍の推進 p41>

女性農業者の動向の中で、「女性が参画している個人経営体は農産物販売金額の伸び率が高い」、という見出しがあります。センサスを活用した分析結果で、農産物販売金額では1.4倍、その伸び率では16.3ポイント多いことが示されています。先ほど述べた家族農業の近代化のカギを握っているのは、女性農業者の活躍如何であると言っても過言ではありません。生命産業と云われる農業において、女性たちが活躍できる、あるいは活躍すべき場面は数多く存在しています。

<第2章 農業の持続的な発展:農業高校・農業大学校による教育の高度化が進展 p132>

見出しの“高度化”の中身をみますと、そこには、近年、GAP(農業生産工程管理)に取組む農業高校・農業大学校が増加し、(中略)、GAPの学習・実践を通じて、経営感覚・国際感覚を備えた人材の育成が期待される、とあります。また、将来的に農業を職業として選択する人材を育成するために、スマート農業や有機農業等の教育カリキュラムの強化、とも書かれてあります。経営感覚を備えた人材育成は何年も前から口酸っぱく言われている表現ですが、GAPやスマート農業が経営感覚を醸成する手法とは思えません。

この点については、「自ら判断、自ら選択、自ら決定」という3つの自立性と自律性が不可欠と思っています。その手法の1つとして、アメリカのビジネススクールにおけるMBA(経営学修士)が大いに参考になるでしょう。

<第5章 環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮 p271~>

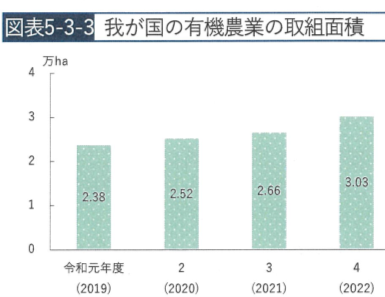

2021年5月、「みどりの食料システム戦略」が打ち出されました。30年後の2050年までに目指す大きな姿の1つとして、有機農業の取り組み面積割合を25%(100万ha)にするという、壮大な(というより大見えを切ったと表現したほうがよいかも)数字を農水省は掲げました。政策がスタートして間もないですが、その壮大な計画の実現は果たして達成されるのか、はなはだ心もとなさを感じます。それは2つあって、1点目は、5章のページ数は28で全体の7.3%しかなく、分析が弱いと思います。2点目は、「有機農業の推進」では世界の動向が先に示され、次いで日本の動向が記されていることです。順序が逆であって先ずは日本の現状を分析し、それが世界的にみたらどのように位置づけられるか、と記すべきと思われます。うがった見方をすると、日本に関するデータがあまりないので分析できないのか、と思ったりします。現状は右図のように遅々としています。

1点目に戻りますと、環境問題と経済問題はトレードオフの関係にあるわけで、その調和は極めて困難です。両者をできるだけ調和させるには近代農業(工業的農業)からの転換が不可欠です。そのヒントの1つとして、関根佳恵愛知学院大学教授が提唱されている4つの生産性が上げられます。従来、生産性といえば土地生産性と労働生産性の2つがすぐに浮かびますが、これらに加えて、エネルギー生産性(投入エネルギーに対する産出エネルギーの割合)と、社会的生産性(農業が営まれることで実現する国土保全、生物多様性の維持、景観の維持など)、の2つを加えた4つでもって生産性を見極めることです。イノベーション(開発)を行う場合、その裏側には「持続=永続すること」が常にあることを忘れてはいけません。

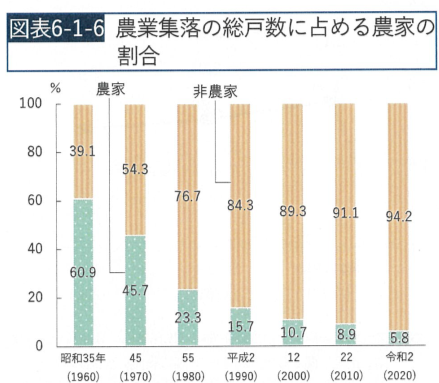

<第6章 農村の振興:農業集落の動向 p312~>

農業集落の混住化の進行、とあります。総戸数に占める農家の割合は5.8%にまで低下しています。もはや混住化という表現が適切ではないようなデータです。また、p135に総合農協の組合数と組合員数のグラフ(省略)があります。組合数が右肩下がりで減少し、組合員数は微減しています。ここで注目したいのは、正組合員数と準組合員数の比率であって年々准組合員数の比率が高まり、2023年度では62%となっています。農業・農村問題は農業サイドのみからのアプローチは解決できないことは間違いないようです。例えば、“農業”協同組合は“農村”協同組合と名称を変えたほうが新たな発展が望めると思うのですが。

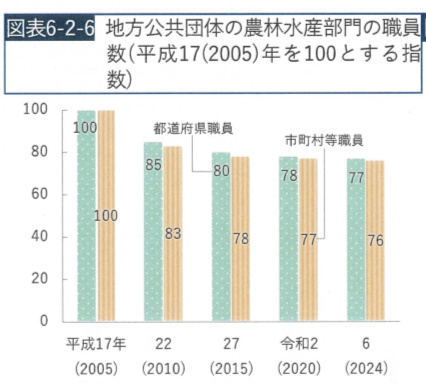

<第6章 地域を支える体制・人づくり p322>

白書で初めて目にしたデータがありました。地方公共団体における農林水産部門の職員数は減少方向で推移、というものです。農林水産業費は農水省自体が右肩下がりで推移しているので、地方自治体も同様であることは予想されますが、それと照合するように職員も減っていることに危機を感じます。農業生産の担い手のみならず、彼らの強力なサポート役を果たすべき職員の減少は、極めて忌々しい問題と言えます。“地方創生”が夢物語にならないことを願うばかりです。(文責:斎藤 一冶)

PDF版はこちらから